鉋を使っていると、どうしても避けられないのが「台直し」の作業。

長く使っているうちに、鉋台の下端が少しずつ歪んできたり、反ってしまったりすることがあるんだよね。

そのまま使い続けると、鉋の刃は切れる状態なのに「いまいち削れない」なんてことにも。

そこで、もっと簡単に、正確に台直しができるようにするために「下端調整台」を作ることにしました。

自分の作業環境や鉋にピッタリ合うものを作れば、より使いやすくなるはず。

今回の記事では、実際に下端調整台を作った過程と、その使い方のポイントを紹介します。

この記事と合わせて、YouTubeにアップした動画もチェックしてもらえたら嬉しいです!

下端調整台がなぜ必要か?

わざわざ記事にしているのに、こんなこと言うとあれなんだけど、正直絶対必要って物でもない。

「あるとちょっと便利かなぁ」って感じ。

作業台に直接置いて台を直そうとすると鉋身が出っ張ってるからフラットにならない。

慣れてる人は、この状態でもうまいこと調整できるみたいだけど、初心者には難易度が高い気がする。

鉋が斜めっているのだから台直鉋もそれと同じように傾けなければいけない。

鉋をフラットな状態で台直しをしたいだけであれば、こんな感じで角材を2本左右に置けばOK。

実は下端調整台を作るよりは、作業台に取付けるフロントベンチバイスっていいものがある。

上の写真のような場所で、バイスと作業台でしっかりと鉋を挟みこめるので、鉋が動かないのでやりやすい。

こういうバイスを取り付けるのが下端調整には1番いいかも。

だけど、それなりの価格はする。(物の割りには安く感じるのは自分だけだろうか?)

それと取り付けも、すべて自分自身で行う必要がある。

穴をあけたり、ビスで止めたり、締め付ける側のバイスも金属が剥き出しなので、木材を取付けたり。(木材は出来るだけ硬い木)

とまぁお金も時間も必要ってわけさ。

いずれは僕も作業台に取付ける予定だけどね!

材料とサイズの決め方

鉋の下端調整台の材料は、12mm厚の針葉樹合板。

表面は綺麗だけど、裏面は合板って感じのやつ。

この手の合板は反っている部分があるので、鉋を置く部材だけは、なるべく真っすぐな部分を選んでカットした方がいいと思う。

素材は、鉋の台を削る時にグラグラしないように本来なら、もう少し厚みのある板の方がいいかも。

ホムセンとかで手に入り易さを考えるとパイン集成材の18mmとかでもいいかもしんない。

合板のカットには僕はテーブルソーを使用してますが、ない人は丸鋸を使ってください。

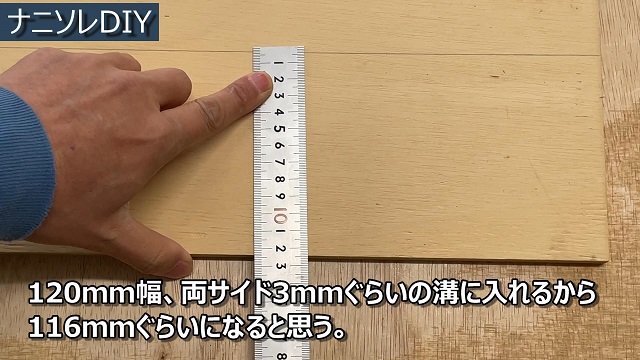

鉋を乗せる部分の幅は120mmでカットしました。

両サイドの側には3mmほどの溝を作るので、完成時には116mmぐらいになる予定。

家にある1番長い「長台鉋」も調整できるようにして少し余裕を見てカットします。

側板2枚を約185mmでカットしました。

鉋が引っ掛かるように22mmぐらいフェンスとして出すので、鉋を置く高さは作業台から163mmになる予定。

使用しているテーブルソーについては下記記事を見て欲しい。

こちらもCHECK

-

-

【おすすめテーブルソー!】SKILSOW(スキルソー)SKIL SPT99T-01を買った感想 。フェンスが秀逸!

今回はお勧めの「テーブルソー」を紹介したいと思うんだけど、そもそもテーブルソーって何?って人もいるよね。 木工をやるからには木材をカットする道具が必須。 ある人は手鋸、ある人は丸鋸、ある人はスライド丸 ...

続きを見る

鉋を乗せる部分の材の幅と側2枚の幅をカットしたので、長台が置けるように墨付けした部分で長さを横切り。

450mmぐらいだったと思う。

こういう時、クロスカットスレッド(そり)を利用すると精度もいいし、何より怖いテーブルソーが安心して使える。

鉋を乗せる部分の加工

溝の深さは3mmに調整。

この溝は厚み12mmの合板を入れる溝で、ルータービットの刃は10mmなので2回に分けて削りました。

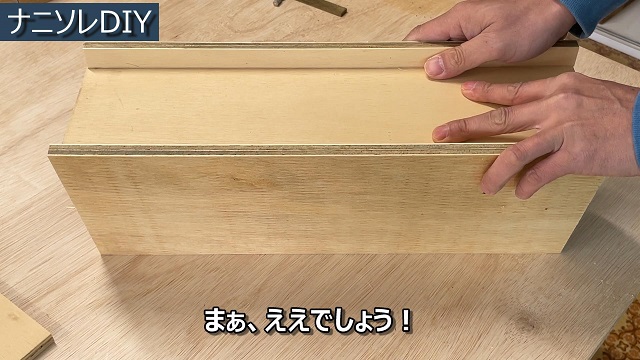

板が溝に入るか確認。

固すぎず、緩すぎずが理想。

この溝が真っすぐで、厚みがピッタリなら合板が多少沿っていても、溝にはめ込んで取り付ける時に矯正できる。

もう少し溝にキツく入った方が良かったけど、ユルユルでもないので、まぁええでしょう!

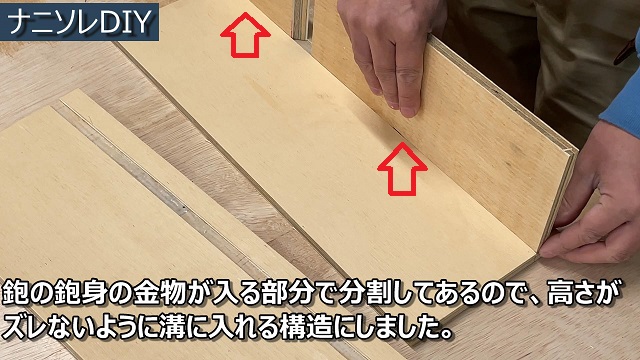

鉋の刃を上に向けた時にフラットにするには、鉋身の金物が邪魔だよね。

なので、鉋身の部分のスペースを確保するために位置を墨付け。

金物が入るスペースをあけるために切口を45°にするんだけど、このクロスカットスレッドはレールを左に1本ずらすと斜め45°カット専用になってるんだ。

もちろんブレードも45°に傾けます。

商品リンクは、僕が使っているデジタル角度計じゃないけどDIYで使用するには十分だと思う。

僕が使用している「自動カンナのスポークシェーブ」につけているデジタル目盛りと同じWixey っていうアメリカの会社のもの。

精度を気にするなら「シンワ」とか「新潟精機」の物を選ぶといいんじゃないかな。

-

-

参考「自動カンナ(プレーナー)」、マキタと迷ったけど選んだのは「スポークシェーブ」!

自動カンナってのは木材の厚みを削る機械なんだけど、DIY向けの卓上タイプといえど気軽に購入するには価格的にも少々迷う。 ホームセンターで購入する規格ものの板を使用するだけなら、無用の機械なので購入する ...

続きを見る

ブレードを45°に傾けて横切りするのって怖いんだけど、クロスカットスレッドで、こんな風にカットすれば恐怖は感じない。

使用しているクロスカットスレッドについては下記記事を見て欲しい。

こちらもCHECK

-

-

テーブルソーの横切り治具!クロスカットスレッドを自作 Prat1

テーブルソーは縦切りは得意だけど、みなさん横切りってどうしてます? マイターゲージを使うのがもっとも簡単な方法だとは思うんだけど、ある程度の長物の材料に対応したいのと、より安全にカットしたい! 最近そ ...

続きを見る

45°にカットしたおかげて鉋身を入れる空間を最大限狭くできた。

まぁ、普通に幅に余裕を持って90°でカットしても全然構わないんだけどね。

組み立て

ボンドを塗ってビスで組んでいくのだが、ボンドを塗った時にはみ出て汚れないようにマスキング(養生)をすると必要以上に汚れない。

ボンドはタイトボンドⅢを使用してます。

丁度いい刷毛がなかったので、筆でボンドを伸ばしたんだけど、細すぎて塗りずらかったよ。

鉋身が入る所で分割してあるので、個別に取付けると高さの位置がズレる可能性があるんだよね。

なので、ルーターテーブルで溝を取っておくことで、分割して取り付けても高さの位置がズレないってわけだ。

この高さの位置がズレると鉋を置いた時にガタガタして台直しが集中してできないし結果よい調整がしずらい。

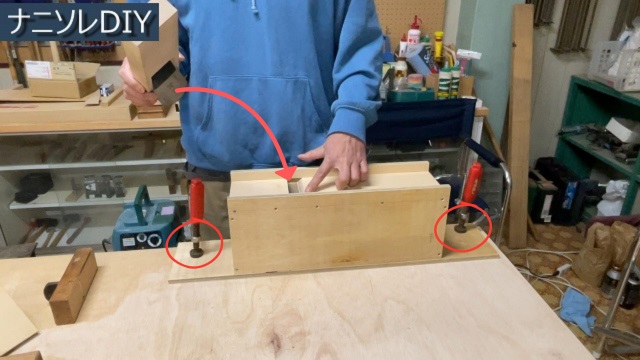

ビスが打ちやすいようにクランプしてます。

下穴をあけて、皿を取って、ビスで止めていく。

作品じゃなくて、自分が使うだけだからと下穴をあけずにビスで止めるとロクなことにならない。

下穴と皿取りは基本であり、重要ですよ。

合板の厚みが12mmしかないので、このままだとグラグラすると思ったので、鉋の台頭・台尻方向もボンドを塗って合板をビスで取り付ける。

底板を取り付けている所ですが、両側が長いですが、これはあえてそうしてます。

台直鉋のガイドを作る

余った材料で、台直し鉋のガイドを作ってみます。

これどんな風に使うのかは、この後に説明しますが、まぁ大体直角になってることと、鉋の幅より少し大き目の幅が必要。

使い方と工夫ポイント

鉋の下端調整台が完成したので、ざっくりこれの使い方を説明します。

底板をあえて伸ばしたのは写真のように作業台と一緒にクランプできるようにしたからです。

これで下端調整台がガタガタ動くことがなくなる。はず、、、

このクランプできる調整台ってのが自分なりの工夫です。

そしたら鉋の鉋身を穴の中に入れれば鉋がフラットになるので鉋の台直しがやりやすくなる。

実際に置いてみると、こんな感じ。

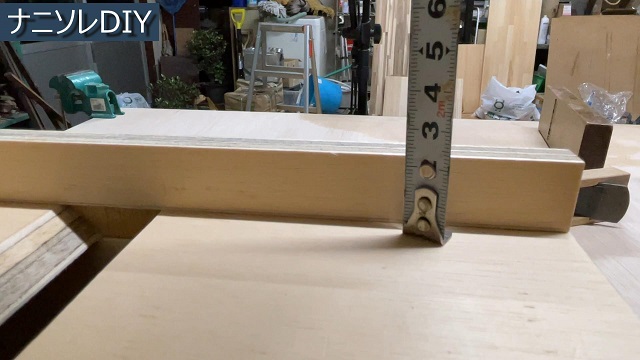

ちなみにフェンスの高さは22mm~23mmぐらい。

このフェンスは鉋の台の厚みより低くないと台調整は出来ないから注意。

そして、この下端調整台は鉋をフラットに置けるだけじゃなく、鉋をフェンスに押し当てることで、鉋の動きをある程度抑えることができる。

家にある1番長い「長台鉋」もこの通りセットすれば台調整ができる。

後、この下端調整台のメリットとしては、写真のように作業台の上よりも高い位置で台直しが出来るのが大きなポイント。

こういう調整って、やっぱ目から近い所でやった方がやり易いと思うんですよねぇ。

慣れないと座ってやるのも難しい気がするし。

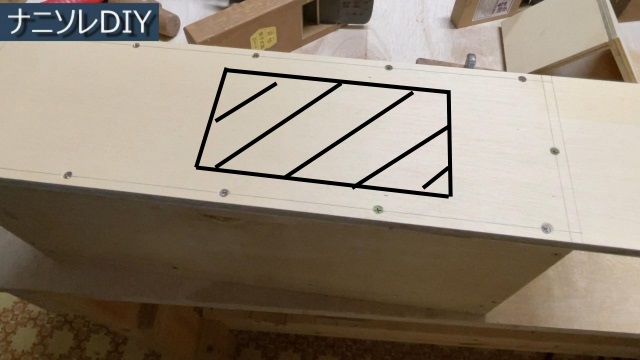

鉋台の下端の仕立てには、2点付き、3点付き、とかあるんだけど、仕上げ用の仕込みで説明するね。

仕上げ用の仕込みは2点付きが一般的だと思うんだけど、2点付きってのは上の写真のよう刃口と台尻の2点を残す仕込み方。

下端を平にした状態で、この2点だけ残して、あとの部分は髪の毛1本分ぐらい鋤取る(すきとる)。

このやり方で下端を調整した鉋で削る時は、削る木材に接触するのは、この2点ってこと。

台直し鉋をフリーで使うと、残したい部分だけを綺麗に残しずらい。

そこで役に立つのが、今回合板で簡単に作った台直鉋のガイドが役に立つ。

残したい部分のラインにガイドを乗せれば、残したい部分が綺麗に残るって訳だ。

下端を削っていて、残したい部分を削ってしまうと台なしになるので、こういうガイドを使った方が無難だと思う。

詳しい鉋の下端調整については、後で動画にしようと思ってます。

人様に教えられるような知識と技術は少ないけど、自身の理解を深めるためにもチャレンジしたい。

改善ポイント

鉋をフラットに置くための穴から、下端を削ったおが粉が入ってしまう。

中に入ってしまったおが粉はひっくり返して、振るなどして取り出すしか方法がない。

完全な箱ですべてを閉じてしまったのだから仕方がない。

おが粉が溜まって、どうしても取り出しにくいようであれば、裏に四角い穴をあける予定。

このぐらいの穴をあけても剛性に問題ないんじゃなかいと思う。

まとめ

今回作った鉋の下端調整台いかがだったでしょうか?

初めて作った割りには良く出来た気がする。

鉋の下端調整は、削りの精度を左右する重要な作業なのだ。

自分に合った道具を作ることで、作業の質も向上すると思う。

また、実際に使ってみて改良点が見つかったら報告したいと思います。

この記事が、同じように「もっと使いやすい調整台がほしい」と考えている方の参考になれば嬉しいです!

Youtube活動もしてますので、チャンネル登録ポチっとよろしくお願いします。